경제 일반

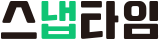

취준생 52%, '작년 대비 취준 비용 늘어'… 월평균 취준 비용은?

2023년 8월 24일 - 오전 10:38

![[팩트체크] 4월 총선에서 유권자도 후보자의 딥페이크 영상을 만들면 처벌받는다?](https://snaptime.edaily.co.kr/data/snt/image/2024/02/23/snt20240223001008.750x430.0.jpg)

행정

[팩트체크] 4월 총선에서 유권자도 후보자의 딥페이크 영상을 만들면 처벌받는다?

![[팩트체크] 남에게 기후동행카드를 양도하는 걸 막을 수 없다?](https://snaptime.edaily.co.kr/data/snt/image/2024/01/26/snt20240126001038.750x430.0.jpg)

행정

[팩트체크] 남에게 기후동행카드를 양도하는 걸 막을 수 없다?

![[팩트체크] 명동상권이 부활했다?](https://snaptime.edaily.co.kr/data/snt/image/2024/01/17/snt20240117001001.750x430.0.jpg)

경제 일반

[팩트체크] 명동상권이 부활했다?

![[팩트체크] 코로나19 기간에 면역력이 약해져 독감 환자 수가 늘었다?](https://snaptime.edaily.co.kr/data/snt/image/2023/12/27/snt20231227001001.750x430.0.jpg)

식품/의료

[팩트체크] 코로나19 기간에 면역력이 약해져 독감 환자 수가 늘었다?

![[팩트체크] 근로계약서 쓰기 전에 입사 취소당하면 구제 방법이 없다?](https://snaptime.edaily.co.kr/data/snt/image/2023/12/14/snt20231214001001.750x430.0.jpg)

사회 일반

[팩트체크] 근로계약서 쓰기 전에 입사 취소당하면 구제 방법이 없다?

글로벌 경제

19억 무슬림 입맛 사로잡은 우리 '한우'

운세

2024년 5월 27일 - 오전 6:00